|

De 1938 A 1969

Remerciements

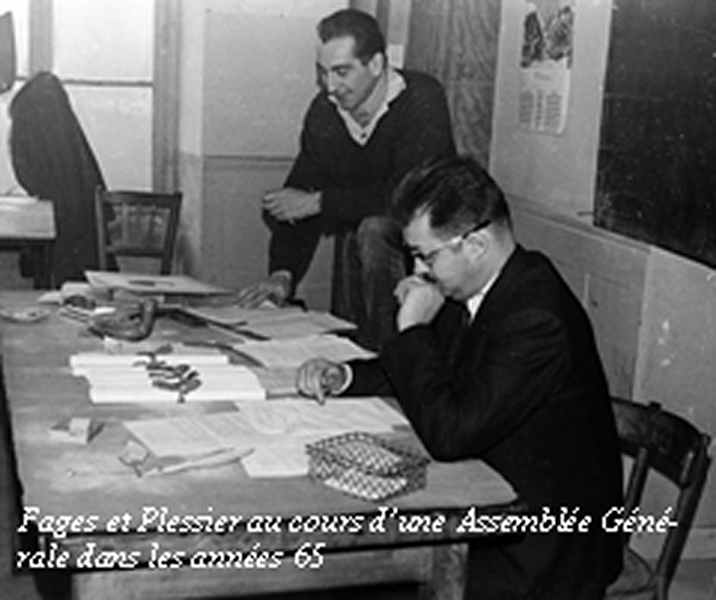

Dans les années 1990, Francis PLESSIER avait concocté le "

Livre d'or " des Cigognes, en fait un album qui retraçait

très succinctement l'histoire de l'Aéroclub au travers de

divers documents : les statuts de 1938, un très court

historique qu'il avait lui-même rédigé, des articles parus

dans les revues aéromodélistes de l'époque et des photos.

A partir de cette intéressante et utile démarche, peu

après le décès de Francis PLESSIER fin 1995, j'ai demandé

à un ancien du club, Jean-Claude FAYER, ingénieur navigant

d'essais et adjoint au directeur du Centre d'essais en

vol, d'essayer de reconstruire plus complètement

l'histoire du club à partir de ses souvenirs, de ce "

Livre d'or ", des bulletins INFO-CLUB diffusés depuis 1979

et de diverses informations ou documents retrouvés à

l'occasion de l'exposition, organisée lors de la soirée du

soixantenaire de l'association en 1998.

Une première mouture fut ainsi rédigée par Jean Claude

FAYER et envoyée pour avis à Marcel FAGES, président juste

avant Francis PLESSIER, ainsi qu'à Jacky DELCLOO, ancien

secrétaire et ancien trésorier du club. Leurs remarques et

les nombreux compléments permirent ensuite à Jean-Claude

FAYER d'amender et de rectifier le document initial, afin

de le rendre aussi exact que possible.

Cette histoire de l'Aéroclub des Cigognes reste cependant

incomplète et présente certainement encore des

inexactitudes. Nous présentons par avance nos plus

sincères excuses aux futurs lecteurs et serons heureux de

prendre leurs observations en compte pour l'établissement

d'une édition ultérieure plus exacte de ce document. Ainsi

pour faciliter son évolution, nous avons volontairement

séparé la partie texte de la partie photos.

Merci à Jean-Claude FAYER, Marcel FAGES et Jacky DELCLOO

pour l'élaboration de cette première version qui, j'en

suis certain, sera suivie de beaucoup d'autres, puisque

l'histoire de l'Aéroclub des Cigognes est loin d'être

terminée !

Jean ROUSSEAU

Président de l'Aéroclub des Cigognes

=========================================

Les origines

L'Aéroclub des Cigognes a vu le jour deux ans avant le

déclenchement de la seconde guerre mondiale. Il a été créé

dans le grand élan de "l'Aviation Populaire", voulu et

subventionné par Léo LAGRANGE, Ministre de la Jeunesse et

des Sports au sein du gouvernement "Front Populaire", issu

des mouvements sociaux de 1936. Son nom a été choisi en

souvenir de la célèbre escadrille SPA 3, où Georges

GUYNEMER s'est illustré durant la première guerre

mondiale.

Ses statuts, établis en date du 21 février 1938 dans le

cadre de la loi de 1901, ont été enregistrés le 10 mars

1938 par la Préfecture de Seine et Oise et sont parus le

17 mars 1938 au Journal Officiel. Les rédacteurs ont

déclaré fonder une association "entre les personnes

s'intéressant aux sports de l'air", qui s'adresse

indistinctement "aux individus des deux sexes et de tous

les âges", afin de développer en eux le goût de

l'aviation, en particulier par la pratique du vol.

Les statuts précisent que :

les membres actifs se subdivisent en trois sections (les

cadets jusqu'à 14 ans, les juniors jusqu'à 21 ans et les

seniors), et paient un droit d'entrée de 10 francs, puis

une cotisation annuelle (de 4 francs pour les cadets, 8

francs pour les juniors et 10 francs pour les seniors),

tous les membres s'encouragent à fournir un travail

bénévole de 8 heures par mois,

l'activité des sections est prévue au sein de six groupes

: modèles réduits, vol à voile, aviation légère, tourisme,

parachutisme et ballon libre,

la section cadet "s'occupera plus particulièrement de

l'éducation pré aérienne et des modèles réduits", la

section junior "utilisera plus particulièrement les avions

et planeurs qui lui sont donnés, prêtés ou vendus à des

conditions exceptionnelles de propagande par le ministère

de l'air. Elle bénéficie également par le ministère de

l'air de dotations éventuelles gratuites ou à des prix

très faibles, soit d'essence, soit en ravitaillement

technique"…

Ils décrivent une réglementation assez précise, concernant

la discipline de vol sur le terrain, domaine exclusif d'un

"commissaire général de vol", ainsi que la délimitation

des responsabilités dans les divers cas d'accidents

envisageables.

Enfin, ils fixent le siège de l'association à l'Hôtel de

Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois (l'actuelle mairie,

mise en service peu de temps auparavant le dépôts des

statuts), la ville accordant au club l'usage d'un local au

rez-de-chaussée de l'ancienne mairie, située au 220 route

de Corbeil.

Compte tenu de sa localisation géographique, le club a

toujours été handicapé dans la pratique des activités

aériennes, en raison de l'éloignement des aérodromes

praticables. Les premiers vols furent effectués à Orly,

mais il n'existe aujourd'hui aucune archive connue

permettant de connaître l'activité réalisée durant les

deux années précédant la seconde guerre mondiale.

La guerre 1939/1945

Puis le club entre en hibernation jusqu'en 1941, époque à

laquelle les associations changent de tutelle et sont

rattachées au Commissariat Général à l'Education Générale

et aux Sports, dépendant du ministère de l'Education

Nationale. Il devient la Section Locale n° 20 des Sports

Aériens, sous l'œil vigilant de l'occupant.

Durant cette période, qui s'étendra jusqu'en 1945, le vol

à moteur fut interdit et le vol à voile très réduit et

pratiqué seulement dans quelques centres, comme la

Montagne Noire ou la Banne d'Ordanche. Les faibles moyens

disponibles permettaient cependant à quelques planeurs

d'avant-guerre d'effectuer des vols de pente, avec départs

au sandow (tendu à bras d'hommes) et remontées au sommet

par une paire de bœufs. En revanche, le "modèle réduit"

fut très actif, car encouragé et aidé matériellement.

Certes, les matériaux disponibles n'étaient pas les mieux

adaptés, mais la construction de modèles en bois de

peuplier, assemblés avec de la colle à la caséine (la

colle "Certus") ou cellulosique et entoilés de papier,

donnait une très bonne formation aux aéromodélistes et

permettait de continuer de "voler" à moindre fais.

Durant toute la guerre, le club est présidé par Jean ILLES,

le président d'honneur étant le célèbre avionneur Max

HOLSTE, le secrétaire Guy MAREIGNER et le trésorier Jean

LECOQ (bien connu des génovéfains). Affilié à la Ligue

Aéronautique de France, il a organisé et participé à des

concours de vol libre (planeurs, maquettes "Coupe

d'Hiver", etc.), ainsi qu'à de très belles expositions au

Parc de la Châtaigneraie et à l'Hôtel de Ville. Les vols

de modèles réduits se déroulent alors à proximité, dans

les champs situés après le bourg de Liers, ou plus

rarement à la Ferté-Alais, car pour s'y rendre, il est

nécessaire de prendre le train de

Sainte-Geneviève-des-Bois jusqu'à Bouray-sur-Juine, puis

de marcher 8 kilomètres jusqu'au plateau de Cerny, ce qui

représente une épreuve pour les plus jeunes,

sous-alimentés en ces temps difficiles.

Durant cette période, les techniques de construction et

les connaissances aérodynamiques ont cependant beaucoup

progressé, car de nombreux techniciens, ingénieurs et

spécialistes de l'aviation se sont "réfugiés" aux Sports

Aériens pour ne pas travailler en Allemagne ou en France

au service de l'occupant.

L'après guerre

En 1944, beaucoup d'efforts et de privations doivent

encore être consentis, avant que les génovéfains puissent

songer aux loisirs (trois années plus tard, la ration

quotidienne de pain sera encore limitée à 250 grammes par

adulte et l'essence restera contingentée jusqu'en 1949…).

Le club vit une période de flottement durant laquelle

l'aéromodélisme survit tant bien que mal. Le vol à moteur

et le vol à voile sont à réorganiser, d'autant qu'il y a

peu de matériels en état.

Après le passage de quelques responsables éphémères, le

club des Cigognes reprend corps avec le retour des

rescapés de la guerre. Sous la direction de son nouveau

président, compose alors de Robert DUC secrétaire, de sa

mère (employée à Mairie) trésorière, de Roger GARRIGOU,

modéliste depuis 1942 et animé de l'esprit de compétition.

Le club reprend alors un bon régime de croisière malgré

les séquelles de la guerre.

Le modélisme

La conduite de la section modèles réduits est confiée à

SEGURENS, GRIVEAU, ainsi qu'à Roger GARRIGOU, constructeur

prolifique en dépit de son jeune âge, qui pratiquera

ensuite le vol à voile et le vol à moteur, en devenant

l'une des "figures" les plus connues du club. Dans sa

première année d'activité, la section parvient à réaliser

une cinquantaine de planeurs et une dizaine de motomodèles

en dépit des difficultés encore rencontrées pour se

procurer matériaux et ingrédients de qualité (bois de

balsa, papier Japon, colles et enduits de tension,

caoutchouc…). Mais, après quelques déplacements initiaux

en nombre lors des concours de planeurs de la région

parisienne, l'élan retombe par manque de postulants autant

que de matériels et d'outillages convenables, dans le

local atelier de la route de Corbeil. Les modélistes

expérimentés préfèrent alors construire chez eux, en

quasi-indépendants. Au milieu des années cinquante,

quelques modestes manifestations sont cependant organisées

par le club. Notamment un concours de planeurs Série 2

Fédérale (dite des " Nordiques ", la plus accessible aux

jeunes, avec des appareils limités à une surface alaire de

22 dm2, et une charge de 16 grammes par dm2, lancés à la

main ou à la ficelle, le maximum de points étant atteint

pour un vol de trois minutes…).

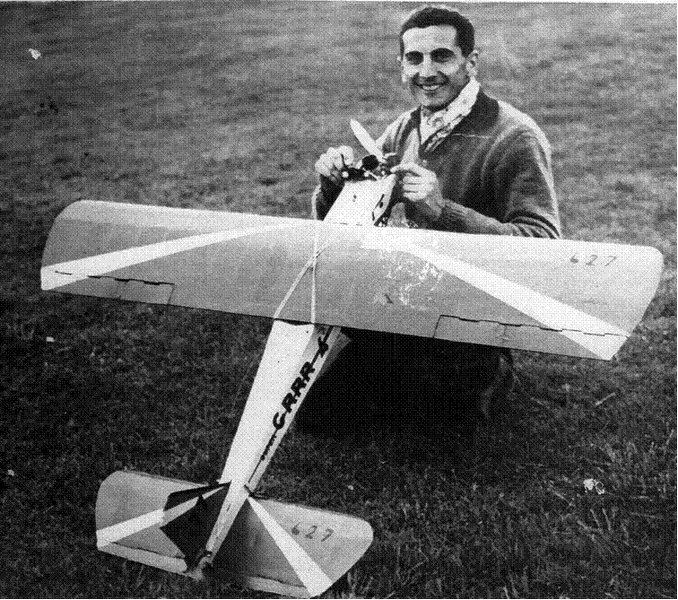

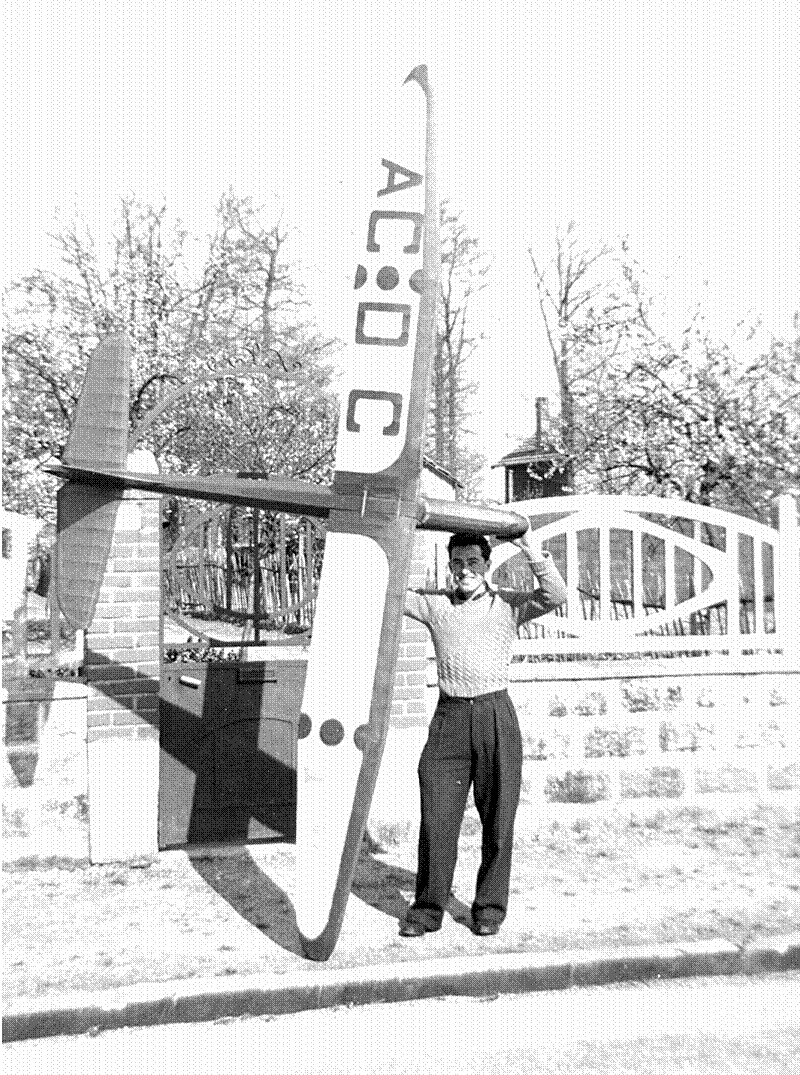

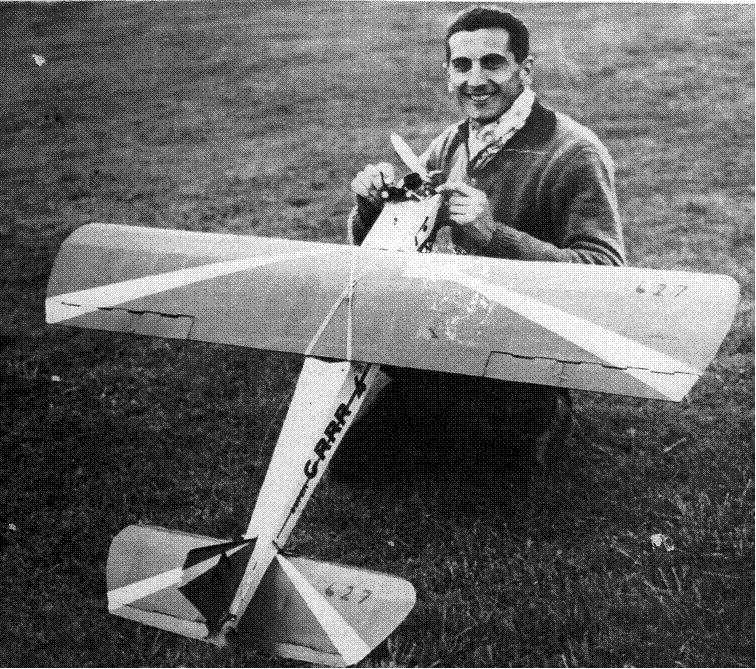

En 1950 Roger

GARRIGOU démontre que les grands modèles ne datent pas

d'aujourd'hui

Le Vol à Voile

Dès le redémarrage, la section Vol à Voile trouve la

possibilité de voler au C.I.C. (Centre Inter Club

regroupant les clubs de Pithiviers, d’Etampes, de Sceaux,

d’Asnières et les Cigognes) d'Etampes-Mondésir. Les jeunes

qui, pendant la guerre, avaient suivi les cours conduisant

au Certificat puis au Brevet d'Etudes des Sports Aériens,

peuvent y bénéficier d'un stage de cinq semaines. Les

conditions matérielles y sont précaires. Un camp fait de

tentes provenant des surplus de l'armée américaine est

érigé à l'entrée Nord du terrain : grandes tentes dortoirs

pour les stagiaires (équipées de châlits et de

paillasses), tentes réserves de matériel, tentes

ateliers...Les avions (NC 853, Morane 315, Tiger Moth,

Stampe SV.4, Morane Saulnier MS.500) couchent à la belle

étoile, sous bâche. Le chef de centre, BOYER, vit dans une

tente plus petite (mais toujours "made in USA"), ainsi que

les trois moniteurs : POIMULLE et son épouse, TOUZALIN et

LEBOUCHER. Le mécano gardien, PETIT, qui essaie de

maintenir l'ordre chez les stagiaires, n'est pas mieux

loti…

Les planeurs, parqués à l'autre extrémité du terrain dans

des hangars militaires, et quelques avions de chasse

(Chasseurs Yak.9 du régiment Normandie-Niemen et Dewoitine

D.520) volent très occasionnellement. Le Centre utilise

deux Caudron C.800 pour l'école de début et un SG 38

(planeur "poutre" allemand sans cabine, où le pilote est

entièrement à l'air libre) pour le lâcher et le Brevet B.

Puis viennent les planeurs d'entraînement Nord 1300 et

Arsenal SA.103 "Emouchet". Enfin, pour les "confirmés", le

planeur de performance Nord 2000, dont chacun rêve…

Le centre possède également un planeur allemand " Kranich

" (dont plus de 40 exemplaires avaient été récupérés par

la France comme " prises de guerre "). La grande majorité

des vols est accomplie par lancers au treuil Ford, dont

les 2 câbles sont ensuite re-débobinés, en les tractant

avec une Talbot dépouillée de sa carrosserie.

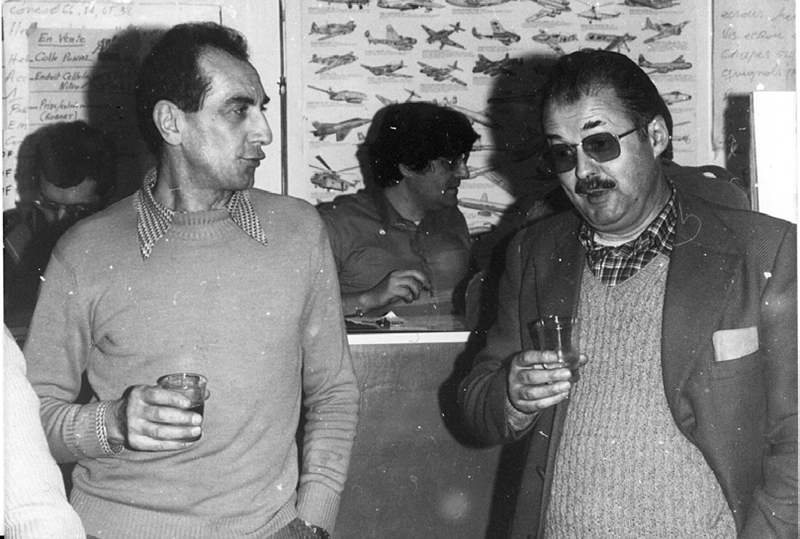

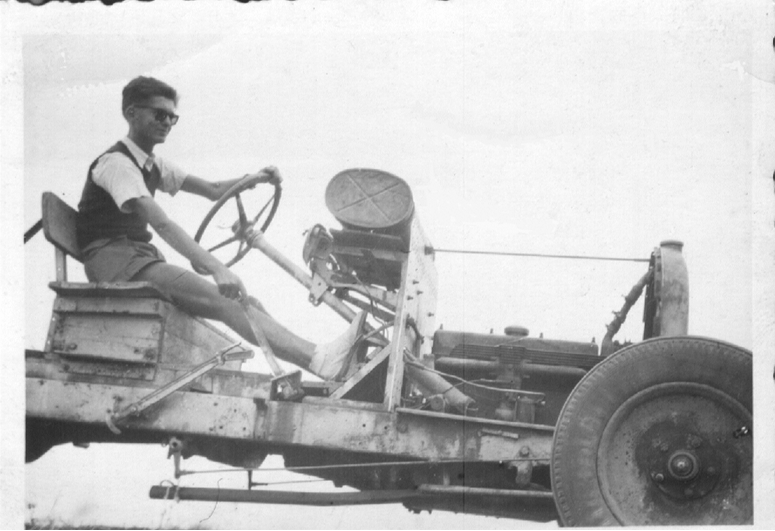

En 1947, au CIC d'ETAMPES, le jeune stagiaire Marcel FAGES

sur la voiture de piste

En général, les stagiaires totalisent beaucoup plus

d'heures de Talbot (et de ponçage de revêtement des C.800)

que de vols d'école, la durée moyenne des vols treuillés

étant de 3 à 4 minutes. Le dimanche, place aux

"moustachus" qui s'offrent un coûteux remorquage. Parmi

les pilotes les plus talentueux et titulaires du Brevet D,

figurent Robert DUC et Roger GARRIGOU. Ce dernier complète

sa formation par des stages aux centres nationaux de

Saint-Auban sur Durance et de la Montagne Noire.

Jean-Claude FAVIER escalade le Tiger Moth

Mais par la suite, gênant les activités du Centre d'Essais

en Vol (C.E.V.) sur le terrain de Brétigny, le C.I.C. d'Etampes

doit se replier à la Ferté-Alais. Les activités y sont

plus limitées, puis supprimées lorsque l'espace aérien de

Brétigny (Zone 88) devient exclusivement réservé aux

essais. Le C.I.C est alors transféré à Buno-Bonnevaux,

dans le Gâtinais. Certains, comme Roger GARRIGOU,

préfèreront aller voler au centre de vol à voile de

Lognes-Emerainville, en Seine et Marne, avec André SUISSE

comme moniteur. Puis le vol à voile disparut également de

ce terrain, lorsque le plafond des vols autorisés fut fixé

à 200 mètres au bénéfice de l'approche d'Orly.

Le Vol à Moteur

Après cinq années d'inactivité forcée durant la guerre, le

vol à moteur suscite un engouement très fort, mais il est

devenu beaucoup plus difficile à pratiquer en région

parisienne. Car en 1950, l'urbanisation de la banlieue ne

permet plus de réaliser le terrain de proximité envisagé

lors de la création du Club, en lisière de

Sainte-Geneviève-des-Bois, dans la plaine jouxtant

Fleury-Mérogis.

Et l'aérodrome d'Orly, où l'aviation légère était

pratiquée jusqu'en 1939, vient d'être restitué à

l'aviation civile commerciale par l'Air Transport Command

de l'US Army, avec les moyens radioélectriques installés

dès son arrivée en août 1944. Le terrain est dorénavant

réservé au transport aérien national et international, en

développement rapide, grâce à l'emploi des avions

militaires de surplus réaménagés (Douglas C-47 "Dakota" et

DC4 "Skymaster", Junkers Ju 52...).

Le “Camp d'aviation” de Brétigny est également

inaccessible. Hâtivement réalisé en 1938 /39 pour

accueillir en transit les avions neufs sortant d'usine,

ainsi qu'une escadre de chasse opérationnelle, il a été

doté en 1941 par la Luftwaffe de deux pistes bétonnées

pour recevoir les bombardiers Junkers Ju 88, Heinkel He

111, ainsi que des chasseurs Messerschmitt Bf 109 et des

avions de liaison comme le Bucker 182. Puis à partir

d’août 1944, plusieurs escadrons du Troop Carrier Command

de l’USAF ont stationné durant une année, laissant

volontiers les civils admirer les Curtiss P-47 “Thunderbolt”,

Douglas C-47 “Dakota”, B-26 “Marauder”, B-24 “Liberator”

transformés en tankers... et récupérer occasionnellement

les morceaux de Junkers Ju-88 en partie détruits lors du

départ de la Luftwaffe. (Les “Cigogneaux” ne s'en sont pas

privés). Et en août 1945, Brétigny est alors affecté à

l'usage exclusif du Centre d'Essais en Vol.

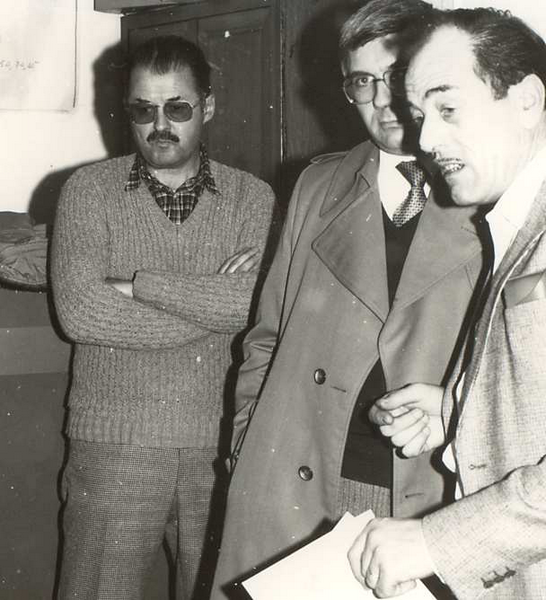

Le président PIROU avec Roger GARRIGOU devant un MB 80

Fête de l'Air à Brétigny

La section vol à moteur des Cigognes ne peut donc

redémarrer car elle n'a plus de terrain. Ses membres sont

alors contraints de s’inscrire dans des clubs présents sur

des terrains plus éloignés, distants d’une trentaine de

kilomètres au minimum, et d’un accès malaisé par les

transports en commun ou la bicyclette, que beaucoup sont

encore contraints d’utiliser : Toussus-le-Noble, Buc,

Guyancourt, Lognes...

Le matériel manque également, mais il en faut plus pour

décourager des fanatiques. Des avions d' “avant guerre”,

soit cachés, soit sans intérêt pour l'occupant, étaient

remis en état. On vit donc sur les terrains des Caudron

“Luciole”, “Phalène”, Potez 58... à côté d’avions

d'amateurs nouvellement construits. Dans l'attente des

avions neufs commandés par l'Etat, on se servit des avions

américains et anglais des surplus militaires : Auster,

Miles, De Havilland... de toutes versions disponibles.

Mais surtout des Piper et Stinson, avions rustiques et

fiables, équipés de moteurs tels que les Continental 65ch

ou 90ch, qui s'imposeront pour un demi-siècle grâce à leur

fiabilité, éliminant leurs rivaux dans une France qui ne

peut leur opposer que les fragiles Minié Sous l'impulsion de l'Etat, la situation s'améliore

cependant rapidement.

Si la mise en commande dès 1945

d'une petite série d'appareils conçus avant guerre (Mauboussin

M.128 et M.129, Morane Saulnier MS.315) n'apporte qu'une

aide provisoire, le choix du Stampe SV.4, équipé de

l'honnête moteur Renault 4 Po de 140 chevaux et fabriqué à

plus de 850 exemplaires, permet bientôt d'équiper pour une

vingtaine d'années les Centres Nationaux et les Clubs avec

un appareil aux qualités pédagogiques remarquables.

Parallèlement, le Service de la Formation Aéronautique du

Ministère des Transports, tirant parti de l'extraordinaire

activité des constructeurs amateurs (qui place alors la

France en tête du développement de l'aviation légère en

Europe) adapte la réglementation des épreuves à subir pour

l'obtention du Certificat de Navigabilité Restreint

d'Aéronefs. Il lance plusieurs concours pour le choix de

biplaces écoles économiques et de remorqueurs de planeurs

pouvant être produits en série. De remarquables machines

voient alors le jour: remorqueurs Boisavia B.60 dès 1946,

Starck AS.70/71 en 1947… pendant que certaines firmes

réalisent également des appareils débouchant sur une

construction en petites séries: SIPA S.90, SNCAC NC.851,

Gardan “Minicab”, Jodel D.112 et dérivés 117, 120, 140,

précurseurs de la dynastie des Robin.

La section vol à moteur de l'Aéroclub des Cigognes, qui

compte rapidement une dizaine de membres actifs, vit cette

époque avec enthousiasme. Les plus acharnés d'entre eux,

au premier rang desquels figure bientôt Jacques PIROU,

vice-président et futur président de l'AIGLE, connaissent

même dès le début des années 50, les délices de l'hélice à

pas variable et du train d'atterrissage escamotable, sur

l'élégant triplace “Norécrin”. Ce qui légitime leur action

de prosélytisme comme la présentation durant plusieurs

années d'un très beau stand lors de la foire commerciale

de Sainte-Geneviève-des-Bois, où se mêlent modèles réduits

et avions grandeur réelle, ceux-ci apportés de Lognes ou

de Toussus le Noble par la route. Le CEV prêtera

occasionnellement des hélicoptères arrivant par la voie

des airs en dépoussiérant la place de l'Hôtel de ville à

l'atterrissage. Notamment un “Djinn” piloté par FERRIGNO,

membre du Club, et une “Alouette” pilotée par LAMONTAGNE.

Les meetings aériens sont initialement organisés dans les

champs jouxtant la commune, puis sur l’aérodrome de

Brétigny prêté par le CEV. Ils donnent lieu à des baptêmes

de l'air, à des présentations d'avions civils et

militaires, et a des séances de voltige, où l'on a vu

évoluer Michel AMBROSI (champion de vol sur le dos) et

l'ancien modéliste spécialiste des micro-modèles

(aujourd'hui appelés cacahuètes) d'HUC DRESSLER, quelques

semaines avant que la structure de son Druine “Turbulent”

ne le trahisse définitivement.

Ces présentations sont effectuées à proximité des

spectateurs, dans des conditions qui ne seraient plus

tolérées maintenant. Les manifestations sont

particulièrement prisées des jeunes comme des anciens et

donnent au Club une image de réussite non usurpée, qui lui

vaut d'intéressantes subventions et bourses de pilotage,

ressources dont PIROU s'occupe activement de faire

bénéficier les jeunes, souvent au détriment de ses

activités professionnelles de photographe.

L'accès aux stages du Centre Ecole de Début de Lognes

(organisme du Service de la Formation Aéronautique,

destiné à l’instruction accélérée de pilotes de planeurs

par une accoutumance initiale particulièrement

intéressante de 11 heures de vol sur Stampe) profite à

beaucoup de membres, dont certains futurs pilotes

professionnels civils et militaires, qui y accomplissent

leurs débuts (entre autre un futur chef pilote du CEV).

Citons PETIT, SALES, LECLERC, TINE (qui deviendra moniteur

dans l’Armée de l’Air et périra dans un accident en vol),

LEBAS et VIRETTO (devenus commandants de bord à Air-

France).

En 1957, le Bureau du club se compose de : VOLATRON,

Président ; PIROU, Adjoint ; DENJEAN, Secrétaire Général

et FAGES, Trésorier.

Puis dans les années 60, VOLATRON passe la présidence à

DENJEAN-MOUSTERY (radio-navigateur à l'UAT et pilote

privé) et FAGES succède à Madame DUC à la trésorerie. Suit

une période très active de la section Vol à Moteur, malgré

la sophistication croissante des avions et le

désengagement progressif de l'Etat (suppression de la

prime au cheval/heure, de la détaxation de l'essence, et

diminution des primes d'achat des matériels...). Mais

grâce aux compétences de PIROU, devenu Président de l’

“AIGLE” (Association Inter Groupe de Lognes/Emerainville),

le Club parvient à former sa meilleure section de vol à

moteur. Puis, trois des cinq composants de l’ “AIGLE”

abandonnent, les derniers partenaires des “Cigognes”

restant les aéroclubs de Villeneuve-Saint-Georges et

Saint-Maur.

PIROU obtient alors que le club rachète le titre de membre

fondateur de l' “AIGLE”, le tiers du patrimoine et le

tiers des membres lui étant affectés. Le personnel

permanent est alors le suivant : un chef pilote (longtemps

SUISSE, issu du CED), un moniteur adjoint, un mécanicien

un peu plus tard, un secrétaire, ainsi que des moniteurs

bénévoles, dont SOMBRUN, fidèle au poste le dimanche

matin.

Le parc de matériel se chiffre à treize avions (début,

perfectionnement et voyage), dont un Piper bimoteur. Avec

PIROU, bien secondé par une sérieuse équipe des trois

clubs, l'affaire tourne rondement et les finances sont

saines. Mais une telle activité bénévole use son homme :

le président démissionne au profit d'un plus jeune venant

du club de Villeneuve. Puis l' “AIGLE” change de main et

périclite : c'est la fin de la section Vol à Moteur de

l’Aéroclub des Cigognes.

L’essor de l’Aéromodélisme

Dans le domaine de l'Aéromodélisme, le départ vers

d'autres cieux de Roger GARRIGOU, ainsi que de nombre de

ses amis, a provoqué une régression importante de la

section. Les séances de construction au local du club ont

disparu : il manque une tête à cette section. Pour tenter

de stimuler les jeunes, et bien qu'il ait beaucoup

d'occupations au sein du Club, Jacques PIROU construit

pour la Coupe annuelle des Maquettes de la revue "Modèle

Réduit d'Avion", un Brochet MB.70 de 2 mètres d'envergure

en vol libre, propulsé par un 3.36 cm3 “Ouragan”.

En 1957, un premier concours de vol circulaire est

organisé lors de l'inauguration de la piste que Jacques

PIROU avait convaincu la municipalité de construire dans le parc

de la Châtaigneraie.

C'est un succès d'affluence curieuse,

malheureusement sans lendemain, devant la levée de

boucliers des riverains que le bruit des moteurs à

échappement libre des champions présents (JARRY-DELOGE,

MAGNE et SOULIAC) horrifie à juste titre.

Dans le classement publié par le MRA (Modèle Réduit

d’Avion), on trouve le nom de Jean-Claude FAYER, qui

deviendra ingénieur navigant d’essais et un des grands

responsables du Centre d'essais en vol à Brétigny (C.E.V).

Mais malheureusement tout cela se termine très vite par

la fermeture des installations, sous la pression des

riverains.

Hubert FREMINET (commandant de bord Air France) essaie de

trouver un autre lieu dans les campagnes environnantes,

mais l'indifférence des municipalités voisines pour cette

activité fait que rien de concret ne voit le jour. Reste

la petite équipe des débutants de la section modéliste,

dont Jean-Claude FAYER s'occupe durant quelques mois. Elle

est notamment constituée deMessieurs BOUFFARD, DI BERNARDO,

RICHARD, ROBERT, et VIRETTO, mais est démotivée à la suite

de ces péripéties.

Le Club a un peu plus de succès avec les cours de

Préparation Militaire Air dont s'occupent Jean-Claude

FAYER en 1957, GUYONNAUD et Marcel FAGES. La section

Aéromodélisme éprouve des difficultés pour se développer

jusqu'à ce que Marcel FAGES fasse connaissance en 1958

d'un jeune capitaine pilote d'essai du C.E.V., Francis

PLESSIER, membre de l'A.F.A.T. (Association Française des

Amateurs de Télécommande) et à la recherche d'une

association expérimentée et sérieusement structurée. Cette

rencontre permet de trouver un terrain d'évolution pour

les modèles radiocommandés, sur l'emprise du C.E.V. Ce

terrain, situé à proximité de la ferme de Bressonvilliers,

est très facilement accessible mais ne peut être

évidemment utilisé que les samedis, dimanches et jours

fériés, compte tenu des activités aériennes du C.E.V.

pendant la semaine. Puis dans les années 60, l'accès à ce

terrain sera interdit et le club vivra d'expédient, volant

sur des terrains prêtés ou loués, en particulier : près

de Liers (mais les membres rencontrent beaucoup de

problèmes avec les chasseurs, ainsi Raymond WERLER a son

avion mitraillé en vol) ou un peu plus tard dans une zone,

alors en friche, qui deviendra la Moinerie à Brétigny.

Quelques concours sont organisés à cet endroit, mais très

vite, il faut que le club cesse ses activités à cause de

la construction d’une zone pavillonnaire.

Marcel FAGES, trésorier du club entre 1955 et 1965,

succède en 1966 à DENJEAN à la présidence des “Cigognes”,

avec Jacques LEBOURG comme secrétaire et Jacky DELCLOO

comme trésorier. La même année, la création de la

Fédération Française d’Aéro-Modélisme (FFAM), dont Marcel

FAGES est l’un des membres fondateurs, allait changer la

destinée de l’Aéroclub des Cigognes en le propulsant comme

le club pilote de la radiocommande en France. Marcel Fages

est administrateur à la Fédération, bientôt rejoint par

Raymond WERLER comme membre du comité « Vol

Télécommandé ».

En 1959, le Perroquet signe son premier article dans le

MRA, en fait, sous ce pseudonyme, Francis PLESSIER se

cache. Est ce pour ne pas gêner son statut de militaire,

il y a tout lieu de le penser aujourd’hui ! Francis

PLESSIER devient Le Perroquet pour de très nombreuses

années, prenant en cela la succession de WASTABLE, lui

aussi grand pionnier de la radiocommande en France. A

partir de cette date, il devient la référence en

radiocommande et ses nombreux articles seront attendus

avec ferveur et assiduité par les amateurs d’aéromodèles

radiocommandés.

Le 4 septembre 1960, le club organise, aidé puissamment

par le C.E.V., son premier concours d’aéromodèles

radiocommandés sur le terrain d'essais en vol,

l’après-midi étant consacrée à des démonstrations. Les

prémices du « Grand Cirque des Cigognes » germent alors

dans l’esprit fertile de Francis PLESSIER, d’autant qu’il

revient d’un championnat du monde de voltige en Suisse

sans aucun français. Il est un peu désespéré du niveau

français, mais bien décidé à faire quelque chose !

Pourquoi pas une grande démonstration comme après ce

championnat du monde ! Le 17 septembre 1961, le club

renouvelle l'opération et organise la finale du concours

national de Télécommande de la F.N.A (Fédération Nationale

Aéronautique), l’après-midi de cette finale est évidemment

consacré à une démonstration. Le Cirque prend naissance et

l’on peut lire en 1962 dans le MRA un article dont le

titre est « Le grand Cirque des Cigognes », la marque de

fabrique est alors déposée pour 40 ans ! Cette année là,

l’équipe belge, constituée de MM. PERRIGNON, DE DOBLELEER

et TEUWEN, fait sensation en voltige et tout

particulièrement ce dernier par ses vols dos au ras du

sol. Il y a aussi COMPAIN avec ses jets à turbine (sans

radio), DEVOISE avec son pulsoréacteur en vol circulaire

et pour les Cigognes Albert DEJEAN et Francis PLESSIER qui

font du spectacle dans une course poursuite, finissant par

une grandiose collision ! Ainsi, le titre de Grand Cirque

pour cette manifestation trouve désormais sa complète

justification.

Côté compétition, le club commence à avoir d’excellents

résultats. Ainsi au championnat de France de vol

radiocommandé en 1962, le club enregistre 8 classés dont 4

podiums avec Jean CASSON qui remporte deux titres, Albert

DEJEAN et Léon MARCUS. De son côté, Francis PLESSIER

participe au second championnat du monde de voltige R/C à

Kenley en Angleterre.

En 1963, le Grand Cirque des Cigognes prend son rythme

de croisière et la presse modéliste est unanime pour

saluer cette très belle démonstration de fin de saison.

Chris TEUWEN est toujours omniprésent avec une voltige un

cran au dessus des autres, Jean CASSON et René NICOL font

un simulacre de combat avec banderoles. Quant à Francis

PLESSIER toujours très imaginatif, il fait la

démonstration d’un vol circulaire radiocommandé à qui l’on

coupe les câbles, avec la complicité involontaire d’une

spectatrice. Francis LEFRANC, déguisé en clown, pilote son

modèle juché sur un monocycle !

Le palmarès du club des Cigognes devient alors

impressionnant par les résultats de ses membres aux

championnats de France de vol radiocommandé, organisés

entre 1964 et 1969 (à noter en 1966 la création de la FFAM).

Le Club est classé premier chaque année et remporte le

challenge « Vol Télécommandé», mis en jeu dés 1964 par le

SFACT. La règle voulant que lorsque ce challenge est

gagné 3 fois par la même association, il lui est

définitivement attribué. C’est ainsi que le club remporte

définitivement les deux premiers challenges « Vol

Télécommandé », correspondant respectivement aux années

1964, 1965 (Limoges avec 7 classés dont 3 podiums : Albert

DEJEAN dans 2 catégories et Anh-Tuan PHAM dans une), 1966

(Rouen avec 7 classés dont 3 podiums :

Alain CUZON, Jean ROUSSEAU et Anh-Tuan PHAM) et 1967

(Toulouse avec 9 classés dont 8 podiums : Jean ROUSSEAU

avec 2 titres et 2 places de second, Gérard LEBAS - futur

pilote de ligne – dans une catégorie, Raymond WERLER dans

2 catégories, Anh-Tuan PHAM et René NICOL, dans une

catégorie), 1968 (Metz-Frescaty avec 11 classés dont 9

podiums et tous les titres de champion de France : Jean

ROUSSEAU avec 3 titres, Raymond WERLER avec 1 titre et une

place de second, René NICOL avec un titre, Claude

LESEIGNEUR, Gérard LEBAS et Anh-Tuan PHAM), et 1969

(Châteauroux avec 6 classés dont 5 podiums : Jean ROUSSEAU

avec 4 titres et Raymond WERLER).

Ensuite une période moins brillante arrive sur le plan de

la compétition et il faut attendre 1975 pour que le club

renoue avec le succès et se voit à nouveau décerné le

fameux challenge

En 1964, le Grand Cirque voit le vol d’un engin

extraordinaire, la brouette volante de GALLAND. Nul doute

que Francis PLESSIER est totalement conquis par cette

démonstration et cela va générer chez lui le goût des

engins bizarres non identifiés. En 1967, le Grand Cirque

poursuit sa carrière de spectacle vedette de

l’aéromodélisme. On y voit la première course aux pylônes

avec Jean CASSON, Anh Tuan PHAM, Edouard MOLINARO (le

cinéaste), PERRIN (le patron de la boutique BABY TRAIN),

Pierre MAROT (le grand voltigeur français), René NICOL,

Jean ROUSSEAU et bien sur Francis PLESSIER.

Egalement les premiers lâchés de ballons, la largage d’un planeur porté sur un

avion, la grande maîtrise de Jean CASSON avec sa maquette

du PT 19, les trois panneaux « STOP » de Marcel FAGES,

Francis PLESSIER et de Jean ROUSSEAU et bien d’autres

numéros tout aussi extraordinaires pour l’époque ! La

télévision de l’époque se déplace quelques jours avant le

cirque et passe une annonce le vendredi qui précède aux

actualités régionales, assurant ainsi une couverture

médiatique de premier ordre et la venue de très nombreux

spectateurs.

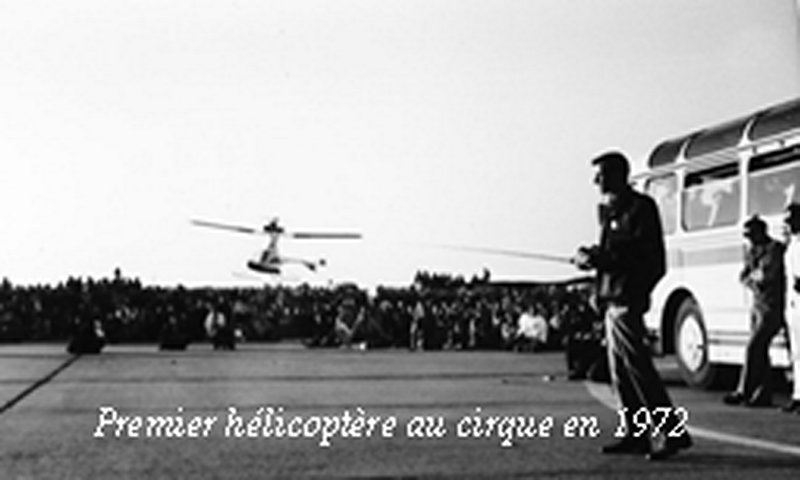

Le grand Cirque de 1968 est marqué par le vol du premier

très gros modèle (3 m d’envergure, 2,80 m de long et 1,50

de haut, propulsé par un 10cc MERCO), l’incroyable

BALEINE, construite par Jacky DELCLOO, Raymond WERLER et

Francis PLESSIER, ce dernier pilotant ce modèle

d’exception. On y voit également les modèles de vitesse

des allemands BOSCH et surtout de KASEBERG, champion du

monde en titre avec 320 Km/h. La foule par sa densité est

évaluée a plus de 10 000 personnes (dixit le journal "Le

Parisien"). La presse parle désormais du Cirque comme le

plus grand propagateur du sport et de la technique

radiomodéliste, donnant ainsi pleinement raison à la

démarche de Francis PLESSIER, promouvoir tout en amusant.

La création du Challenge Michel BOUTELOUP, en mémoire d’un

membre du club sympathique et souriant, toujours prêt à

rendre service, décédé en 1967, a pour but de récompenser

un membre ou une équipe, qui tout au long de l’année

apporte son aide au plus grand nombre. Ce premier

challenge est attribué à Jean ROUSSEAU.

Le Challenge Michel BOUTELOUP est attribué en 1969 à

Francis PLESSIER. En mai 1969, un nouveau terrain est

trouvé à proximité du CEV, dans la zone actuelle du

ball-trap, juste en face de la Moinerie. Compte de la

proximité immédiate du CEV, le club ne peut y voler que

les samedis à partir de 14 heures et les dimanches de 10

heures jusqu’au coucher du soleil.

L’extension de la zone pavillonnaire de la Moinerie

apporte une montée de protestations à cause du bruit

provoqué par les modèles et ceci malgré la création du CD

119, qui sépare désormais le terrain de vol des

habitations.

Le grand Cirque en 1969 attire toujours autant de monde et

la presse parle d’une revue de saison où l’on mesure le

chemin parcouru par la radiocommande. En effet, les

aéromodélistes viennent des quatre coins de la France pour

découvrir les dernières nouveautés, c’est le salon de la

maquette avant l’heure. Les numéros principaux de cette

année là, qui est marquée par l’absence de grosses

vedettes, sont : la Baleine qui a donné naissance à

quelques baleineaux assez terribles à tenir en l’air, une

cigogne gonflable remorquée, un vol de groupe réussi des

deux biplans de CHABERT et de ROUSSEAU.

| |